ObjectからGraphへ:オントロジーにおける人間中心、あるいは人間中心のオントロジー

時間が空いてしまいましたが、 World IA Day 2019考(2)です。World IA Day 2019 Tokyoに登壇されたソシオメディアの上野さんの講演が「OOUIの目当て」と題し公開されました。

- OOUI の目当て

- https://www.sociomedia.co.jp/8740

私自身は、基本的な考え方には共感しながら、少し発展させたアプローチを取れないか、と考えています。あえて名付ければ「Graph Oriented User Interface(GOUI)」とでも呼ぶべきグラフ指向の設計アプローチです。GOUIについては、普段の私自身の設計アプローチと課題意識から直感的にそのように名付けたので、もう少し整理の時間をいただきたいのですが、その論点は大きく分けて3つありますので、先に提示しておきたいと思います(あとから修正を入れると思います)。

存在論、言語論的転回の射程

ハイデガーでいえば存在論的差異、あるいはソシュールやパースが基点となった言語論的転回への着目。存在の持つ意味やふるまいが、時間や観察者によって相対的/動的に変化することを考慮すること。

エンジニアリングの射程

モダンなMVC、Webアーキテクチャ、セマンティックウェブをめぐる、この10年の動向を射程に入れた検討を行うこと。

デザインの射程

Post-WIMP状況、新しいIAの定義、多元化するユーザーと利用状況を射程に入れた設計手法のアップデートを準備すること。

まずは存在論、言語論的転回の射程について考えていきます。

「存在」と「存在する」の違い

ハイデガーが指摘した存在論的差異とは

存在論の旗手として「OOUIの目当て」で「事物存在」と「道具存在」の概念が紹介されているハイデガーは「人間中心」の考え方に立って存在論を更新し、さらに彼独自の功績として「存在」を「存在するもの(存在者)」と「存在すること」に区別した哲学者です。まずは後者の「存在すること」から見ていきます。

- 夜空に浮かぶ星:流れ星

- 眠っている猫:寝そべっている猫

どちらも星あるいは猫という「存在(存在者)」ですが、「存在すること」の有り様は大きく異なります。ある存在が存在するのは、「今・ここ」におけるその「有り様」によってです。浮かんでいる状態の星と、今まさに消えゆく流れ星とを同一視することは適切とはいえません。5歳の頃のあなたと今のあなたは「存在するもの(存在者)」としては同じでも「存在の有り様」は大きく異なるはずです。西洋哲学はアリストテレスやプラトン以後、この差異(存在論的差異)を忘却してきた、というのがハイデガーの大きな問題意識だったのです。

ハイデガーは「もの」に注目したのではなく「ものと関わり続ける私たちの生という体験」という観点から存在の原理を解き明かそうとした人です。その問題意識は「機能よりも利用体験」に着目する、今の私たち(UX設計に携わる人々)の課題意識ともよく通じているのではないでしょうか。

存在論では「存在とはなにか」あるいは「真に存在するもの(真理)」とはなにかが問われ続けてきました。近代哲学の祖とされるデカルトが、そう称されるのも「方法的懐疑」による存在へのアプローチによってです。少しでも疑わしいものを排除した果てに、もはや絶対的に疑いようのない到達点こそが「存在する」のだとすれば、私の不在を考えるために、それを考えうる私自身の精神が存在しなければならないことは疑いようがない。デカルトはこのように考え、思惟する精神(コギト)の存在を物質的存在と切り分けて区別しました。これが今もしばしば聞かれる 「心だけは自由である」という心身二元論の起点となった考え方です。

近代西洋哲学においては(大まかに)精神と事物、2つの存在をめぐる問いが取り扱われてきました。しかし、存在を精神と事物に切り分けることによって、新たな問題も発生します。あるものが存在するといったとき、それが事物的な性質に依るのか精神によるのか判然としなくなってしまうからです。心身二元論に立つと「すべてはあなたの思い込みだ」という唯我論にたどり着くこともできてしまう。それでは世界や他者の存在を切り離してしまうことになりかねません。

デカルトを引き継ぎ、精神と事物の「存在としての違い」に着目した哲学者がライプニッツです(モナドが有名ですね)。自然現象や物理現象は「必ずそのように」起こります。一度流れ星として地球に堕ち始めた隕石が、その引力を離れて気まぐれにふたたび宇宙に戻るようなことはありません。

しかし私が、たとえばこの論考を書いているのは「私の自由」であって、ここで筆を止め、そっとウインドウを閉じたからといって、宇宙の法則が乱れたりはしません。これは「必ずそのように起こる」わけではありません。ライプニッツは前者を理性の真理、後者を事実の真理と区分しました。

- それは存在する:理性の真理:物理現象、自然

- 私は存在する:事実の真理:私の選択、歴史

ということはどうやら「それ」と「私」では、存在の原理が異なります。ハイデガーは代表作「存在と時間」で、そのような存在の多様性をふまえ、多様な存在の普遍性(同じ性質のところ:統一性)を解き明かそうとしました。

西洋哲学における「存在」は、永続性や連続性が暗黙の前提になってきました。一般的に私たちは時間を「連続するもの」として捉えています。時間は過去から現在を通じ未来へと直線的に流れ連続してている。存在論はこの永続性や連続性の考え方から大きく影響を受けています。

存在は「目の前に存在し続ける」からこそ存在する。真に存在するものは生滅しない。アリストテレスにせよプラトンにせよ、永続性や連続性を「存在」の暗黙の前提に置いているとハイデガーはいうのです。

しかしハイデガーはこの永続性や連続性を「現存在にとっての時間性」の視点にたって疑いました。現存在というのは、端的にいうと人間のことです。素朴に考えると「存在」つまり、なにかがあることを認識することは鳥や猫などの他の存在者にもできそうです。しかし人間という「存在」と「存在すること」の意味を問いかけられる存在者は、他の存在者からは際立っている存在者です。存在の意味を問いかけられる存在者のことをハイデガーは現存在と呼び、まず現存在(人)に注目したのです。

ハイデガーは、私たちが自らの肉体から切り離されることができないのと同様、時間は客体化できるものではないし、連続的に等価値であり続けるものでもないと言ったのです。普段はそのことを忘れていますが、私たちはいつか必ず死を迎えます。そんな私たちにとって意味を持つのは常に「未来(いつかくる死)」です。生から死へと向かう時間のなかで、いかに生きる(存在を存在する)か。これがハイデガーの師であるフッサールによって(あるいはキルケゴールによって)実存として取り扱われた問題でした。

私たちは「より良い未来」を目指して自らを投げかけ(投企する)、そのとき未来は現在に引き寄せられる。さらに過去も、単に「過ぎ去りし過去」ではなく、その経験は今、選択的に「構成された」ものです(既在性)。つまり時間は、私たちと切り離された「連続的に実在するもの」なのではなく、過去・未来を現在に引き寄せて統一することで、私たちの生き方すなわち「存在を存在する(自己の存在可能性を問う)」ことそのものを成しています。

現存在(人間)は「存在を存在する(自己の存在可能性を問う)」時間のなかで様々な「存在」と関わり、自ずとその意味も問いかけていくことになります(世界=内=存在、内世界的存在者にたずさわる交渉/Umgang)。私たちは他の存在と関わって生きており、実存を問うことは、現存在以外の存在者の存在を問うことにつながっていく。ハイデガーはそのような順序で、存在一般に関わる普遍的存在論を組み立てようとしました。

道具存在をめぐる議論で大切なのは、

「永遠の本質」ではなく「私たちにとっての有意義性」

理性的な(永続性と連続性を前提とした伝統的哲学の)理解では、存在者は空間的位置関係として主に物理的性質の中で関係付けられます。しかし現存在にとっての存在として考えてみるなら、自分を取り囲む世界で出会うすべての存在には、究極的には「現存在にとって・・・のための」という、現存在の存在可能性を導く指示関係、端的にいえば有意義性が含まれている、というのがハイデガーの見立てです。

様々な様態の存在のなかで、もっとも関係するもの(強く有意義性を見いだせる存在者)は、身の回りにあり、日常的に私たちが手で触れる道具です。コップは水を入れるための器ですが、水を入れるのは現存在が飲むためであって、究極的には生きるためです。私たちが触れる存在は、そのように現存在の「存在する有り様」に関わってきます。これが「道具存在(手許存在)」と呼ばれるもので、現存在が関わりその内にいるところの世界は、現存在にとっての有意義性(指示関連)をもつ道具存在の総体として「存在を存在する」場に明るみになるのです。

また、視点を移せばコップは机の上に置かれ、机は床の上に置かれるという関係にあります。私たちがまわりの存在を認識するときも、個々の事物をそれぞれいきなり区別して見ているわけではありません。部屋という全体的なもののなかで、コップが現れてくるわけです。道具は単一の道具として存在するのではなく、指示関連のネットワークの中で体系だって「道具立てられている」のです。

この道具存在の考え方は、現代では特にアフォーダンスやシグニファイアの概念に結びつけて考えたくなります。車のルーフ(屋根)は運転をしているときには雨風から身を守ってくれるものとして意味づけられるが、車から降りて自動販売機で飲み物を買い、ルーフの上に置いたときには机として、動的に意味づけられます。車内という環境世界が、そこから降りた瞬間にゆるやかに変化し、現存在である私たちにとっての「道具存在」の指示関連が変化するのです。

なお、アフォーダンスの概念はゲシュタルト心理学にルーツを持ちますが、もうひとつのルーツとして、ウィリアム・ジェームズの根本的経験論に大きく影響を受けています。ハイデガーは存在をまず現存在(人)にとっての有意義性として意味づけているわけですが、これはジェームズ、そしてパースやデューイのようなプラグマティズムの指向するところとよく似ていると思われた方も改めて多いのではないでしょうか。実際、ハイデガーより先にデューイのほうが30年ほど早く似たような発見をしているのだと考える向きもあります。

ハイデガーのあとに哲学の世界で起きたこと

ハイデガーは存在を「存在するもの(存在者)」と「存在すること」に分け、「存在すること」を追求する中で、「存在を問う」ことができる私たち人間に注目し、「ものと関わり続ける私たちの生という体験」という観点から存在の原理、つまり事物と精神の関係を解き明かそうとしました。これと同時期に多くの哲学者たちが、事物と精神の間で、つまり私たちの存在理解に、「言葉」が影響を与えていることに注目してきました。「言語論的転回」と呼ばれる20世紀を代表する哲学の動きです。

私たちはどうしても「ものに名前がついている」という発想をしがちです。コップは誰がみてもコップだし、言葉は違えど万国共通であろうというわけです。しかしたとえば日本語の「湯呑」は英語に翻訳可能でしょうか。「お疲れさま」はどうでしょう。英語に翻訳できないからといってしかし、存在しないわけではないのです。私たちはコップと湯呑の違いを挙げていくことができるはずです。このように世界は言語によって多様に分節化されているのです。

私たちの思考や認識は「言葉に支配されている」というのが「言語論的転回」の考え方です。近年公開された映画「メッセージ」をご覧になった方はサピア=ウォーフ仮説という言葉を紹介されたのではないでしょうか。映画「メッセージ」では時制を持たない言葉を学ぶことによって、過去も現在も未来も見通す認識を獲得する主人公の言語学者の姿が描かれます。

言語が存在を規定する。しかし存在を分節化し意味を「指し示す」のは、言語だけではありません。図像や写真、人々の仕草などからも私たちは意味を読み取ることができます。これらの(存在を分節化して)意味を生成し媒介する機能を持っているものたちを総称して記号と呼びます。ソシュールはハイデガー同様、記号の単独性を否定しました。言語は単語ひとつひとつで成立しているわけではなく、ある言語の中での他の記号との結びつき、もっといえば「差異」によって成立しているシステムだというのです。

もちろん先程も触れたアフォーダンスの例が明らかにしているように、人の認知や認識は言葉によってのみ支配されているわけではないのですが、意味が言葉や記号のシステムに影響されるというのは、設計者にとって大きなインパクトを持ちます。私たちが「ラベル」をつけたり、UIを記号として組み立てるときには、先になんらかの絶対的な概念があって、それを理解できる言葉を個別的に付与するという組み立て方をしがちです。しかし、言葉や記号と、その記号群が織りなす記号システムが違えば、概念も違うことを前提にするというのは、本当に大きな影響力を持つことなのです。

具体的に例示するとその深刻さが明らかになってきます。Twitterで投稿される写真と、Instagramで投稿される写真は同じものでしょうか。おそらく多くの方が、違うと答えるのではないでしょうか。UIのコンポーネントとしては同じ画像を取り扱っているのであっても、それらが成している意味は全くの別物です。Twitter、Facebook、そしてInstagram。どれも「構成要素」単位でみたときには、同じような「オブジェクト」あるいはその「写像としてのインスタンス」からなる構成を成しているはずです。記号は一緒。しかしそれぞれの持つ意味は違う。

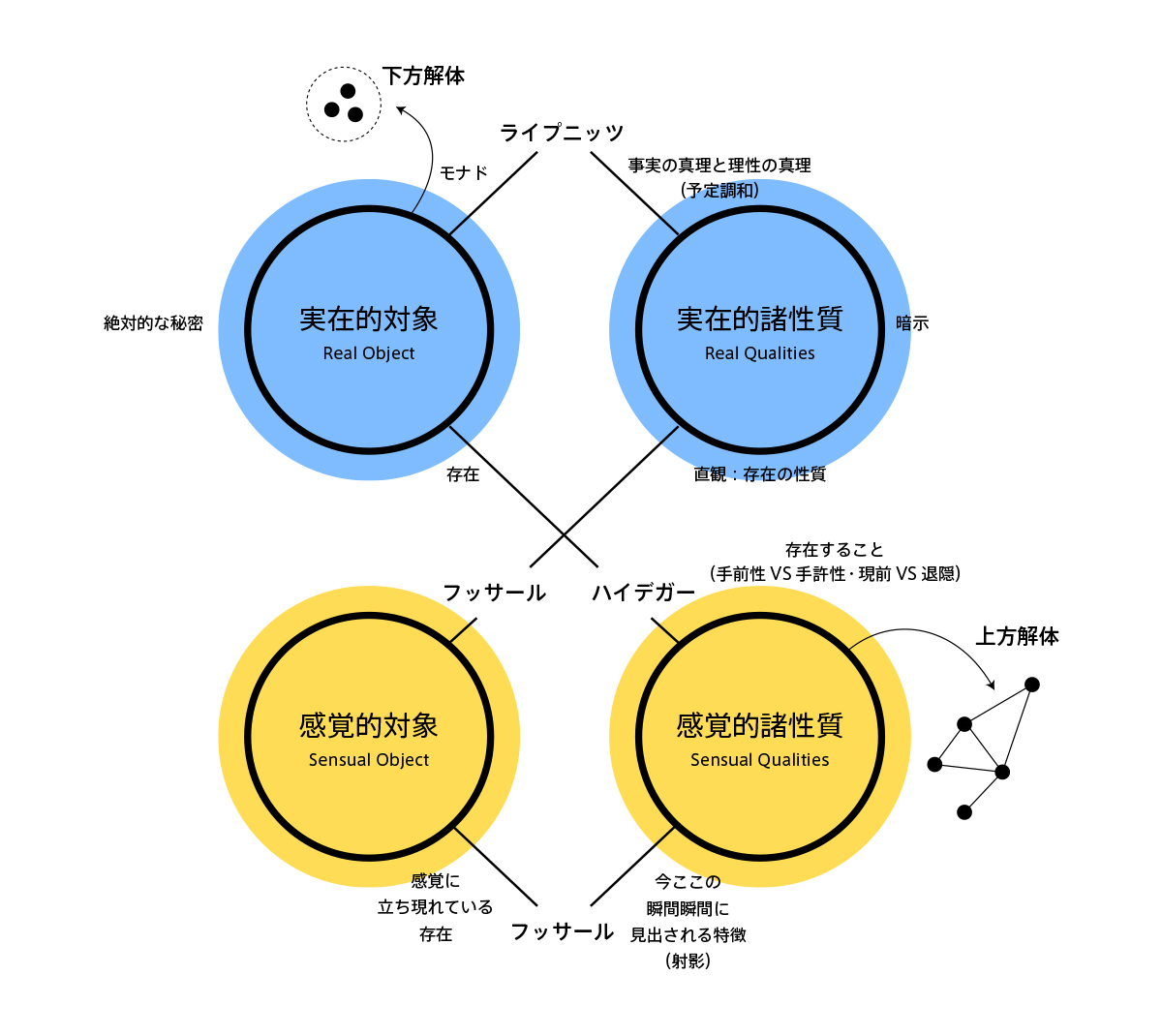

これはハイデガーでいえば「存在(画像や文章)」ではなく「存在すること」の違いですし、指示関係の連なりによって(他の存在者との相互の意味の関わりによって)意味づけられることを確かに示しているように思われます。パースの記号論においては記号過程における解釈項や、その解釈作用が異なるわけです。この仕掛けに立ち入らない限り、最終的になにがUIを意味付けているのか決めることができません。「存在」に加えて「存在すること」あるいはハーマン流にいえば「感覚的諸性質」、その場その場に立ち現れるユーザーとの関係の部分、記号システム総体に立ち入ることが私の課題意識です。

本稿の最初で「Graph Oriented User Interface(GOUI)」とでも呼ぶべきグラフ指向の設計アプローチではないか、と私が見立てたのも、以上のような課題意識によるものです。「オブジェクト(存在)」と「指示関係の連なり(関係=存在すること)」をどのように記述していくか。ものとものの関係を記述していくのがグラフです。だからこそ私は「Graph」を選択したのです。

さて、現象学や言語学の成果は、存在から永遠性や連続性を剥ぎ取り、相対主義へと押しやりました。人や文化、時代によって真理は違う(ニーチェやフーコー)し、それはその時々の「有り様」によっても違うのです。同じような問題意識はドゥルーズやガタリなどによっても描き出されました。

近年、この「人間中心」の見方を批判的に乗り越えようとしている動きが出ています。実在論的転回を駆動させている、カンタン・メイヤスーやグレアム・ハーマン、イアン・ハミルトン・グラント、レイ・ブラシエ、マルクス・ガブリエルなどの哲学者です。「OOUIの目当て」では中でもグレアム・ハーマンに着目しています。グレアム・ハーマンは存在を捉えようとするとき、ハイデガーのように人との関係性や作用に還元する(上方解体)のではなく、またあるいはライプニッツのモナドのように存在を構成する最小の要素に還元(下方解体)することもなく、そのままに捉えられないか、と試みている哲学者です。ここまでに解説してきたハイデガーの議論をハーマンがどのように覆しているのか、楽しみに読んでみてください。

参考

- マルティン・ハイデガー著、細谷 貞雄訳『存在と時間〈上・下〉』筑摩書房(1994年)

- 後藤 嘉也「ハイデガー『存在と時間』 (哲学書概説シリーズ) 」晃洋書房(2011年)